■概要

試料に赤外光を照射し、透過または反射した光量を測定する

赤外光は、分子結合の振動や回転運動のエネルギーとして吸収されるため、分子の構造や官能基の情報をスペクトルから得ることができ、物質定性・同定に関する有効な情報を得ることができる

赤外分光光度計は、古くは分散型が主流だったが、現在ではフーリエ変換方式が主流となっている

フーリエ変換方式は、分散型に比べ、SN比や波数精度が高く、高波数分解測定が容易であったり、一度に多波長スペクトルが測定できるといった点で優れている

フーリエ変換方式では、光学干渉計で干渉させた全波長光を試料に照射し、透過または反射した光を測定、フーリエ変換してスペクトルを得る

実際に試料のない状態とある状態とのスペクトルの比をとることで、赤外スペクトルになる

(参考URL: 日本分析機器工業会)

- FT-IR: Fourier Ttransform Infrared Spectrometer

■剥離紙生産における利用領域(例)

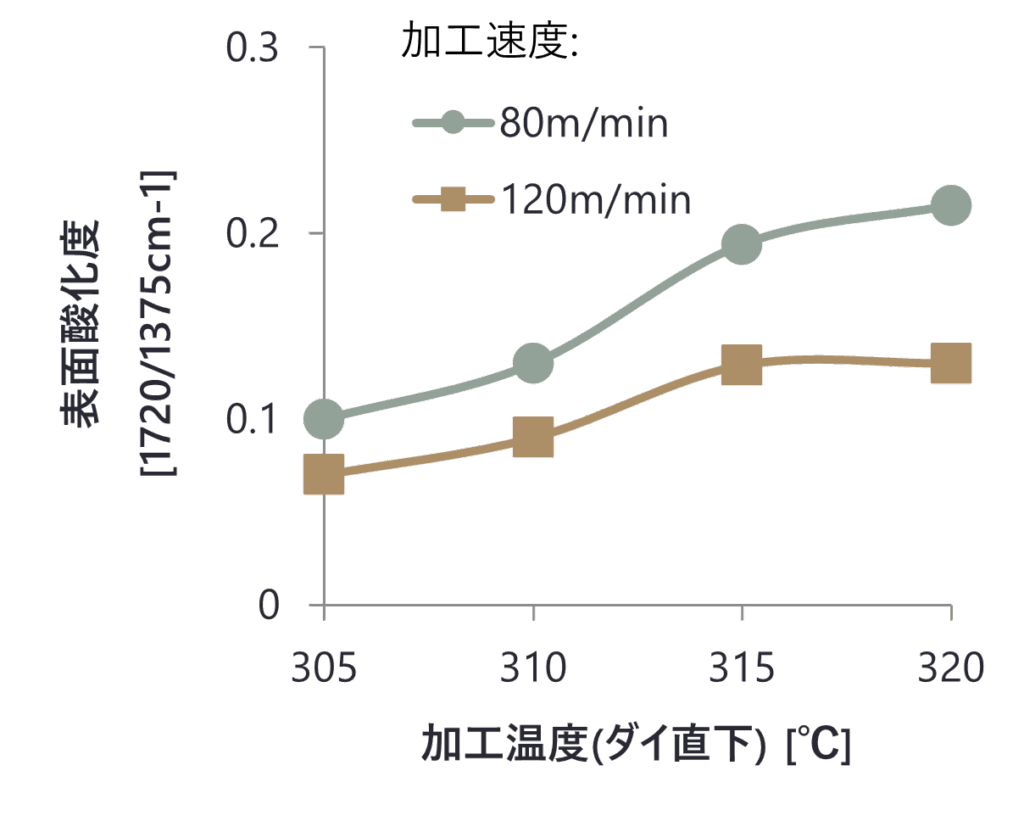

押出ラミネート時、溶融PE表面の酸化が進むほど、基材(原紙)との密着強度が上がる

表面酸化は、溶融PEがエアギャップ間を通過するわずかな時間で起こり、エアギャップが大きい/加工温度が高い/加工速度が遅いほと進みやすい

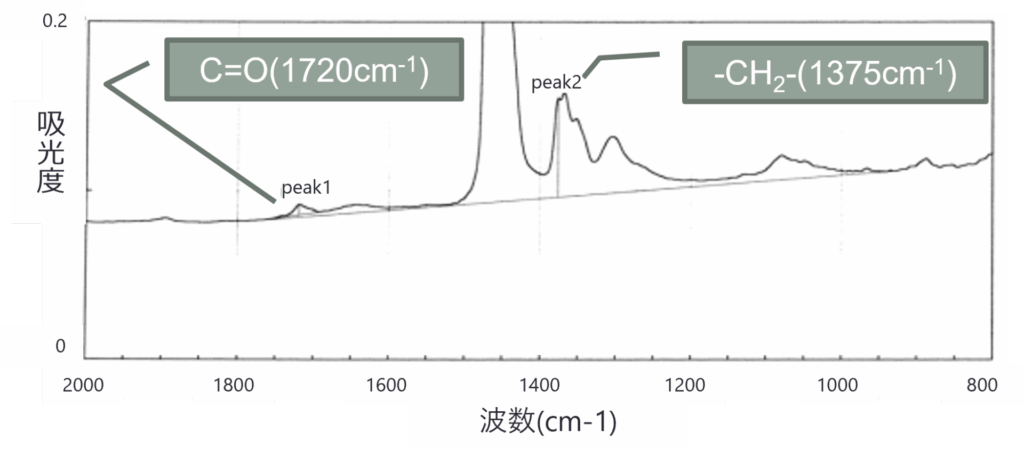

表面酸化が進むと、カルボニル基(C=O)が生成するので、メチレン基(-CH2-)とのピークを比較すれば定量可能である(ATR法)

- メチレン基は、ポリエチレンの骨格成分であり、大過剰存在するので、基準として利用可能

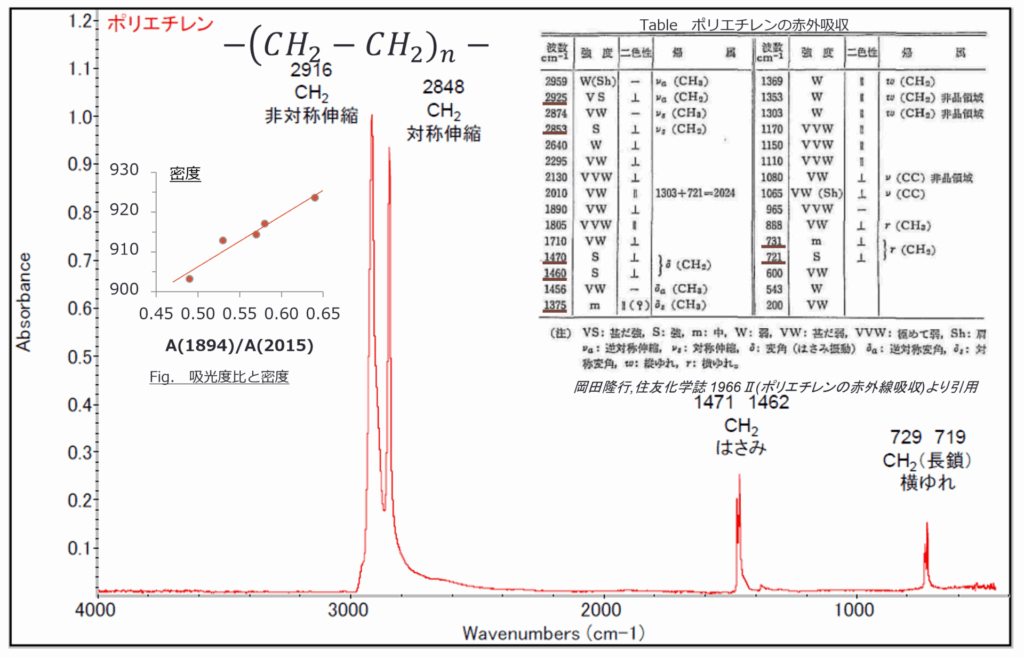

Fig. ポリエチレンのIRチャート

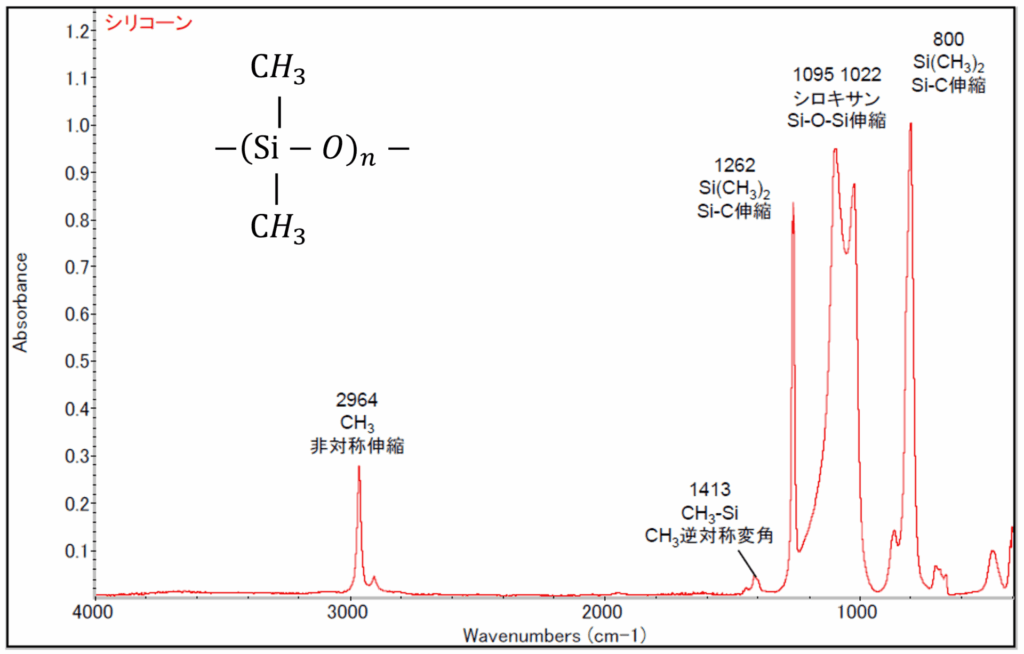

Fig. ポリジメチルシロキサン(PDMS)(剥離剤の主成分)のIRチャート

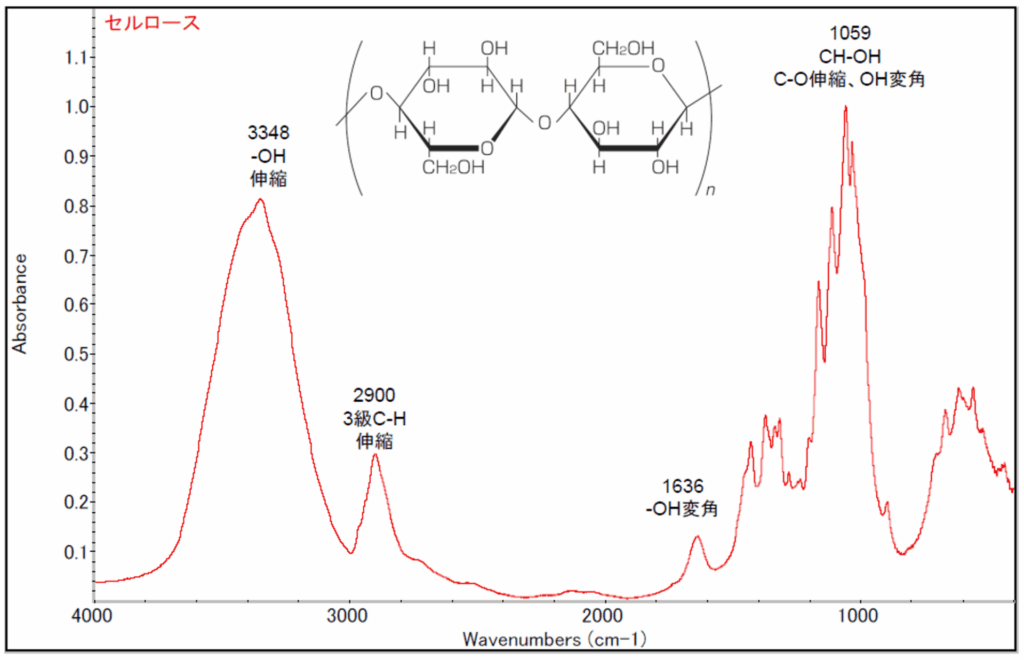

Fig. セルロース(紙の主成分)のIRチャート

Fig. メチレン基とカルボニル基の吸収ピーク位置

Fig. 表面酸化度に及ぼす加工温度の影響