■ 概要

一定の熱を与えながら、基準物質と試料の温度を測定して、試料の熱物性を温度差として捉え、試料の状態変化による吸熱反応や発熱反応を測定する装置。

DSC による熱物性測定は、溶融のような単純な熱による状態変化の反応だけでなく、構造の相転移、結晶化などを把握することを可能とし、高分子材料、有機材料、金属、セラミックなどの物性評価に広く応用されている。

(参考URL:日本分析機器工業会)

- DSC(示差走査型熱量計): Differential Scanning Calorimetry

■ 熱分析

原子・分子の集合体としての物質の熱的性質を測定する方法。

◆ DTA(示差熱分析)

熱流束型DSCと同原理(サンプルと基準物質の温度差を測定)。

◆ TG(熱重量分析)

サンプルに熱を掛けていったときの重量変化を測定。

◆ TMA(熱機械分析)

サンプルに一定荷重のもとで熱を掛けていったときの変形(膨張、収縮、針入等)量を測定。

◆ DSC(示差走査熱量測定)

物質および基準物質の温度をプログラムに従って変化させながら、その物質と基準物質に対するエネルギー入力の差を温度の関数として測定する技法。

■ DSC測定で何がわかるか?

◆ 対象が金属

溶融温度(融点:Tm)(基本的に熱履歴の影響なし)

◆ 対象が低分子量物質

昇温時: Tm、降温時: 結晶化温度(Tc)(および熱量)

結晶の形態によって結果が異なる。

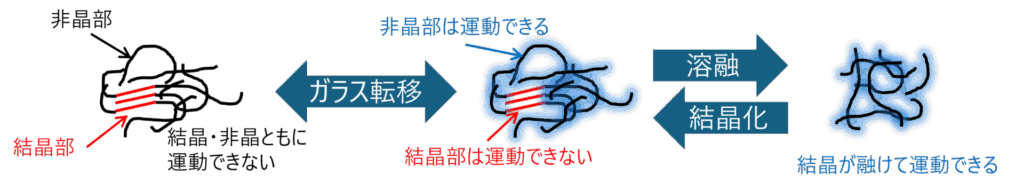

◆ 対象が高分子量物質(ポリマー)

- 昇温時:

Tm(結晶が融ける温度)、ガラス転移点(Tg)(非晶が運動できるようになる温度)、冷結晶化(分子鎖の再配列)

- 降温時:

Tc(結晶になる温度)、Tg(分子運動できなくなる温度)

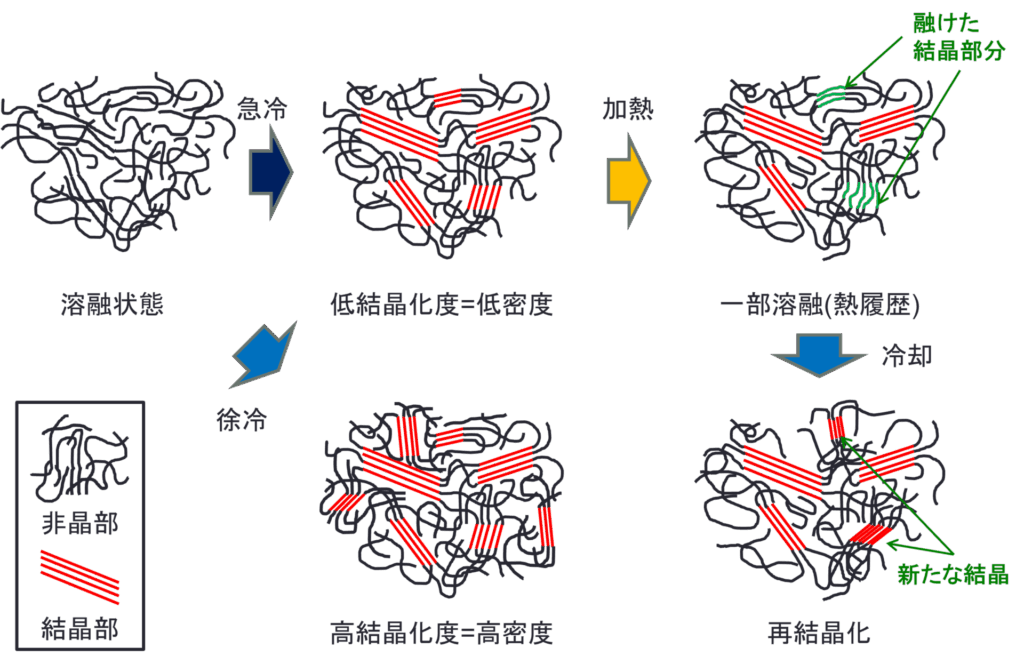

- 結晶の形態・結晶化度、熱履歴等で結果が異なる

- それまでの熱履歴を見る場合は、そのまま測定(1st Run)

- ポリマーの評価(密度等)には、熱履歴を打ち消す必要あり(2nd Run)

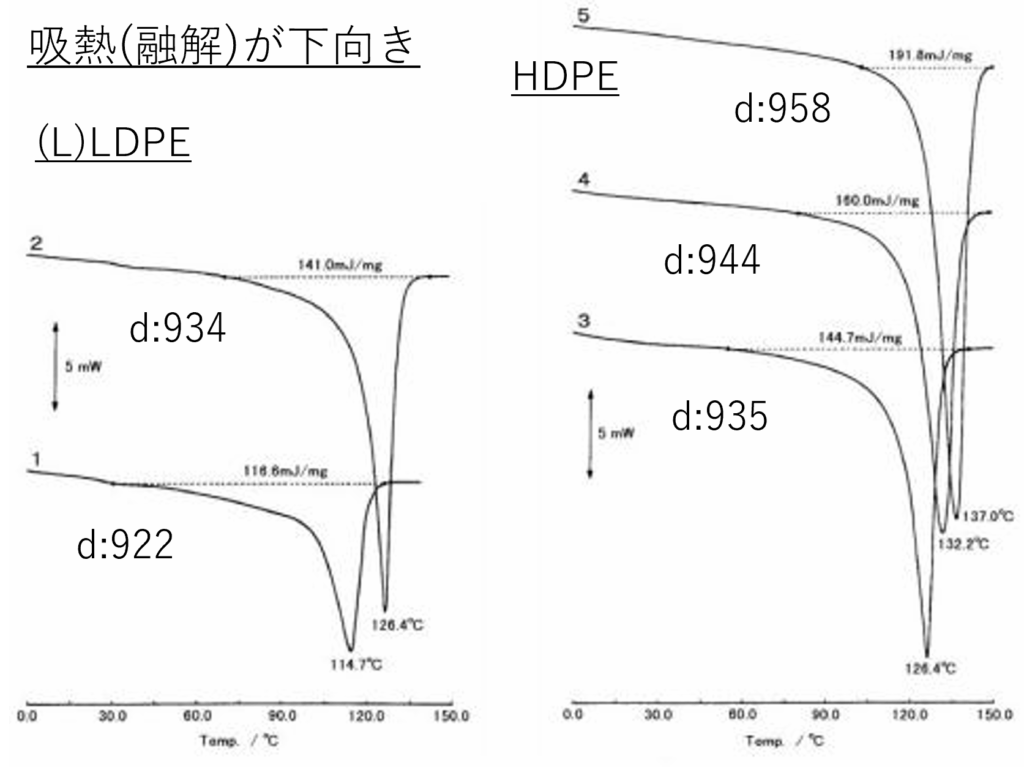

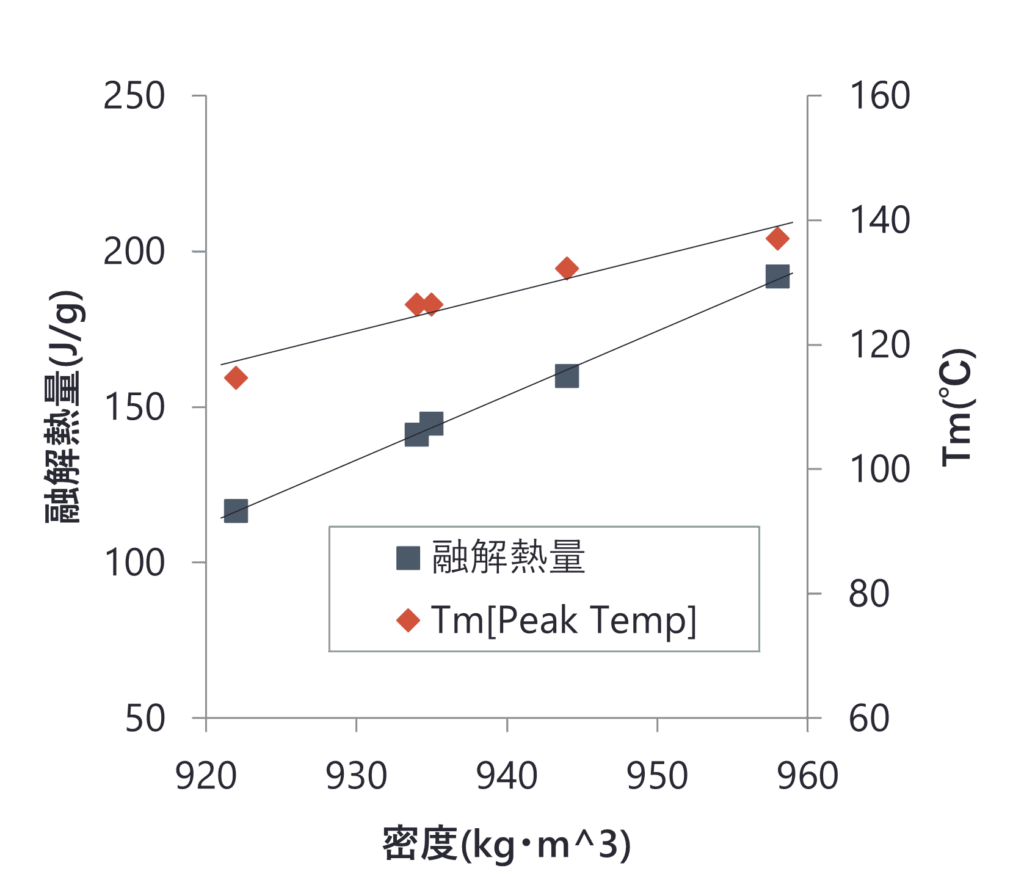

- 密度が高い(=結晶割合が多い)(=結晶化度が高い)ほど…

Tmが高い(結晶を融解させるのに高い温度が必要)

融解熱量が大きい(結晶を融解させるために多くの熱量が必要)

Tm、融解熱量が分かれば、密度がわかる

- 熱履歴推定方法(LDPEの例):

その温度で部分融解した結晶構造の再配列に基づく再結晶化が起こる。

DSC曲線に処理温度に応じた新しいピークが生じる。

このピークを示す温度を経験的なデータに基づいて補正することで熱履歴温度が推定できる=熱履歴温度ではない。

- 実際の熱履歴温度(ex.オーブン温度)とDSCピーク温度の関係を事前把握する必要あり。

■ 剥離紙分析における利用領域

剥離紙等に用いられるPEについては、DSC測定により融点およびその融解熱量から密度の推定が可能である。

また、剥離紙等の試料が、融点未満の領域で熱履歴を受けた場合、DSCの1st Runで吸熱ピークが観察され、熱履歴を受けた温度が推定できる。

Fig. PEの相転移(模式図)

Fig. PEの融解挙動(DSC)

Fig. 融解熱量および遊園に及ぼすPE密度の影響

Fig. PEの冷却時の結晶化挙動(模式図)